SaaS、IaaS、PaaS、BPaaSの違いとは?中小企業の採用効率化への活用法 「また今月も採用がうまくいかなかった」「人事担当者が忙しすぎて、他の業務に手が回らない」「せっかく良い人材を見つけても、選考プロセスで逃してしまう」——こんな課題を抱えている経営者や人事責任者の方は少なくないでしょう。

特にスタートアップや中小企業では、人事専任の担当者がいないケースも多く、採用業務を兼務している管理職の方が「どうすれば効率的に採用活動を進められるか」と頭を悩ませているのが現実です。そんな中、近年注目されているのがクラウドサービスの活用 です。

SaaS(Software as a Service)、IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、そして最近ではBPaaS(Business Process as a Service)という言葉を耳にする機会も増えてきました。しかし、これらの違いを正確に理解し、自社の採用課題解決にどう活用できるかを把握している経営者はまだ多くありません。

本記事では、これらクラウドサービスの基本的な違いを整理した上で、特に採用業務における活用方法と効果について詳しく解説します。 「採用の属人化から脱却したい」「限られたリソースで最大限の採用成果を上げたい」と考えている方にとって、具体的な改善アクションのヒントを提供します。

SaaS、IaaS、PaaS、BPaaSの基本概念と違い まず、これら4つのサービス形態の基本的な違いを理解しましょう。

IaaS(Infrastructure as a Service) インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス は、ITインフラの基盤部分をクラウドで提供するサービスです。Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)が代表例で、物理的なサーバーを購入・管理する必要がなく、必要な分だけリソースを利用できます。

PaaS(Platform as a Service) プラットフォーム・アズ・ア・サービス は、アプリケーション開発・実行環境をクラウドで提供するサービスです。Heroku、Google App Engineなどが代表例で、開発者はインフラの管理を気にせず、アプリケーション開発に集中できます。

SaaS(Software as a Service) ソフトウェア・アズ・ア・サービス は、完成されたアプリケーションをクラウド経由で提供するサービスです。Google Workspace、Microsoft 365、Salesforce、Slack、Zoomなど、日常的に使用しているクラウドサービスの多くがSaaSに該当します。

BPaaS(Business Process as a Service) ビジネスプロセス・アズ・ア・サービス は、特定の業務プロセス全体をクラウドで提供するサービスです。単なるツールの提供ではなく、業務の設計・実行・改善まで含めたトータルサポート を行います。人事領域では、採用代行、給与計算代行、研修運営代行などが該当します。

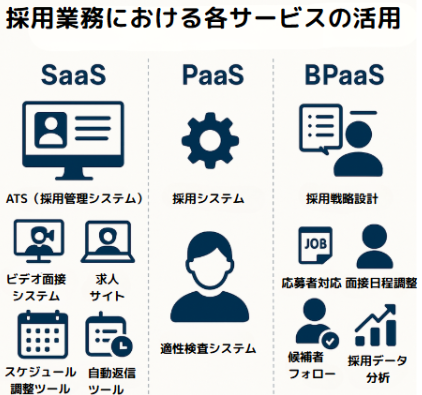

採用業務における各サービスの活用例

メリット

デメリット・注意点

素早い導入 自社データのセキュリティ

場所を選ばず利用可能 仕様変更への対応

常に最新バージョン 他サービスへの乗り換え難易度

スモールスタートとコスト柔軟性

管理負担の軽減

SaaSの採用業務への活用 採用業務で最も身近な形態です。多くの企業が既に何らかのSaaSツールを利用しているでしょう。

主な採用関連SaaSツール:

ATS(Applicant Tracking System) : 求人管理・候補者管理タレントアセスメントツール : 候補者のスキル・適性評価ビデオ面接システム : オンライン面接の実施求人サイト : 求人掲載・応募者獲得スケジュール調整ツール : 面接日程の自動調整PaaSの採用業務への活用 自社独自の採用システム開発 に活用されます。既存のATSでは対応できない特殊な要件がある場合、迅速にカスタムシステムを構築できます。特定の職種に特化した適性検査システムなどの開発が可能です。

BPaaSの採用業務への活用 採用プロセス全体の外部委託 を意味します。単なるツールの提供ではなく、採用戦略の設計から実行、改善まで一貫して支援します。

BPaaSで委託できる採用業務:

採用要件定義・ペルソナ設計 求人作成・媒体運用 応募者対応・スクリーニング 面接日程調整 候補者フォロー 採用データ分析・改善提案 中小企業の採用課題とクラウドサービス導入のメリット 中小企業の採用課題 1. 属人化による不安定性 採用業務が特定の担当者に依存しており、その人が不在になると業務が停滞してしまいます。面接の評価基準も担当者によってバラつきがあり、一貫性のある採用判断が困難です。

2. 業務効率の低さ 手作業での候補者管理、Excel表での進捗管理、メールでの個別対応など、非効率な業務が蓄積されています。本来重要な「候補者との対話」や「採用戦略の検討」に十分な時間を割けていません。

3. リソース不足 人事専任の担当者がいない、または少数の担当者が複数の業務を兼務している状況では、採用活動に十分なリソースを投入できません。結果として、優秀な候補者を逃してしまうケースが頻発します。

クラウドサービス導入のメリット 1. 標準化・システム化による安定性向上 採用プロセスが標準化され、担当者による品質のバラつきが軽減されます。評価基準の統一や進捗管理の自動化が可能になります。

2. 業務効率の大幅な改善 手作業で行っていた業務の多くが自動化され、担当者はより付加価値の高い業務に集中できます。応募者への自動返信、面接日程の自動調整、候補者データベースの自動更新などが実現できます。

3. 専門性の高いサービス活用 BPaaSを活用すれば、社内にない専門知識やノウハウを外部から調達できます。採用のプロフェッショナルが蓄積してきた知見を活用することで、高度な採用活動が可能になります。

BPaaSが注目される理由と採用への応用

メリット

デメリット・注意点

設備投資の削減 運用管理の負担

スケーラビリティの高さ コスト管理

環境構築の自由度 自社に最適なシステム環境を構築 できる自由度があります。他社と異なる独自のシステム要件があっても、IaaS上に再現しやすい点が魅力です。ネットワーク依存

迅速なリソース提供 サーバー調達・設定時間が約1/10 に短縮した例もあり、ITインフラ準備のリードタイムが飛躍的に短くなります。セキュリティと責任共有

可用性・信頼性 レガシー資産との統合

BPaaSが注目される背景 1. 業務の複雑化と専門性の高まり 採用業務は単純な事務作業ではなく、マーケティング、心理学、データ分析など多岐にわたる専門知識が必要です。候補者体験の向上、ダイバーシティ採用、リファラル採用など、高度な戦略的思考が求められています。

2. 人材不足の深刻化 専門性の高い人事担当者の確保が困難になっており、外部の専門家のノウハウを活用することで、この課題を解決できます。

3. 成果の可視化ニーズ 経営層からの「採用ROIの向上」「データドリブンな採用」への要求が高まっており、BPaaSでは、KPIの設定から効果測定まで一貫して支援するため、成果の可視化が容易になります。

採用BPaaSの具体的な活用シーン 1. 採用戦略の設計段階 事業計画に基づいた採用計画の策定、ターゲットペルソナの明確化、採用チャネルの最適化戦略、競合他社分析と差別化戦略を支援します。

2. 採用実務の実行段階 求人コンテンツの作成・最適化、複数媒体での求人掲載・運用、応募者の一次スクリーニング、面接スケジュールの調整・管理を代行します。

3. 採用プロセスの改善段階 各段階での離脱率分析、候補者フィードバックの収集・分析、採用コストの最適化提案、採用プロセスの継続的改善を実施します。

自社に最適なサービス選択のポイント 現状分析のチェックポイント 1. 採用業務の現状把握 月間の応募者数と採用数、採用にかかる平均期間、現在利用しているツール・システム、採用業務に関わる人数と工数を確認しましょう。

2. 課題の優先度整理 最も解決したい課題は何か、緊急度と重要度による優先順位、予算制約と期待する効果を明確にします。

サービス形態別の選択基準 SaaS選択のポイント

現在の業務フローをあまり変更せずに効率化したい 特定の機能をピンポイントで改善したい 初期投資を抑えて段階的に導入したい BPaaS選択のポイント

採用業務全体を抜本的に改善したい 社内にノウハウが不足している 短期間で成果を上げる必要がある 戦略的な採用活動を展開したい 導入効果の測定方法 効率性指標: 採用プロセスの短縮期間、採用担当者の工数削減率、応募者対応の自動化率

品質指標: 内定承諾率の向上、入社後の定着率改善、候補者満足度の向上

コスト指標: 採用単価の削減、媒体費用の最適化、内製化による長期的コスト削減

導入時の注意点と成功のためのステップ

メリット

デメリット・注意点

迅速な開発開始 カスタマイズの制約

インフラ管理不要 ベンダーロックイン

自動スケールアウトと安定稼働 コスト構造の理解

高可用クラスタ環境も容易 サービス障害時の影響

他サービスとの連携 学習コスト

導入時の注意点 1. 段階的な導入を心がける 全ての業務を一度に変更するのではなく、特定の職種や部署から始めて、成功事例を作ってから全社展開を図りましょう。

2. 現場の巻き込みを重視する 導入前に現場の意見を十分に聞き、懸念事項を解消しておくことが必要です。

3. データ移行とセキュリティ対策 既存データの移行方法と、新しいシステムのセキュリティ対策を事前に確認しておきましょう。

成功のためのステップ Step 1: 準備段階(1-2ヶ月) 現状分析と課題の整理、導入目的とKPIの設定、予算と導入スケジュールの策定、社内関係者への説明と合意形成を行います。

Step 2: 導入段階(2-3ヶ月) サービス選定と契約、初期設定とカスタマイズ、担当者向けトレーニング、テスト運用とフィードバック収集を実施します。

Step 3: 定着段階(3-6ヶ月) 本格運用開始、定期的な効果測定、現場からのフィードバック収集と改善、成功事例の社内共有を行います。

Step 4: 改善段階(6ヶ月以降) KPIに基づく効果分析、追加機能の検討と導入、他部署への展開検討、長期的な改善計画の策定を進めます。

まとめ 本記事では、SaaS、IaaS、PaaS、BPaaSの違いと、それぞれの採用業務への活用方法について解説しました。

特に中小企業の採用課題解決において、BPaaSの活用は非常に有効 です。限られたリソースで最大限の成果を上げるために、専門性の高い外部サービスを活用することで、採用の質と効率を同時に向上させることができます。

重要なのは、自社の現状を正確に把握し、課題の優先順位を明確にした上で、最適なサービス形態を選択することです。そして、段階的な導入を通じて、組織全体の採用力向上を図ることが成功の鍵となります。

採用業務の効率化・標準化は、単なるコスト削減ではありません。優秀な人材を確実に獲得し、組織の成長を加速させるための戦略的投資 として捉えることが大切です。

採用業務の効率化をお考えの企業様へ

Zen X株式会社では、HR業務支援クラウドサービス「ZenStrategy 」を提供しております。採用要件定義から求人運用、応募者対応まで、面接以外の採用実務をトータルでサポートし、貴社の採用力向上を支援いたします。また、スキルベースの人材評価ツール「ZenTest 」により、候補者の本質的な適性を可視化し、より精度の高い採用判断を実現します。

採用課題の解決に向けて、まずはお気軽にご相談ください。

メリット

デメリット・注意点

ノンコア業務の負担軽減 セキュリティリスク

コスト削減と柔軟性 依存度の増加

専門知見の活用 制御範囲の限定

スピーディな業務立ち上げ 移行とロックイン

サービス改善提案 コミュニケーションコスト

サービスモデル

提供内容

利用企業側の管理範囲

代表的な例・サービス

SaaS

完成したアプリケーションをインターネット経由で提供。

ユーザーはソフトを利用し、初期設定や自社データの管理のみを実施。

例:Salesforce(CRM)、Microsoft 365、Google Workspace など

PaaS

アプリ開発・実行環境(OSやミドルウェア含む)をクラウド上で提供。

ユーザーは自社アプリケーションの開発・運用に専念し、インフラやミドルウェアの維持管理は不要。

例:AWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、Azure App Service など

IaaS

仮想サーバーやストレージ、ネットワークなどのインフラ資源を提供。

ユーザーがOSやミドルウェアをインストールし、アプリケーションを実行・保守。

例:Amazon EC2(AWS)、Azure Virtual Machines、Google Compute Engine など

BPaaS

特定の業務プロセスを、人のサービスとITツールを組み合わせクラウド経由で包括的に提供。

ユーザーはアウトソーシングした業務の成果物を受け取り、自社のコア業務に注力。

例:給与計算代行サービス、人事・採用支援サービス など

.svg)

.svg)